| 分類別目次 | 層 塔 | 宝塔・多宝塔 | 宝篋印塔 | 五 輪 塔 | 石仏(せきぶつ) | 笠塔婆 |

| 板碑(いたび) | 石燈籠 | 石 碑 | 石幢(せきどう) | 石鳥居 | その他 名品 | |

| 項 目 | 伊派 石大工 | 偈頌(げじゅ) | 光明真言(関東板碑) | 格狭間の形 | - | - |

写真:河合 哲雄

本サイトに記載の偈頌(げじゅ)を一覧にしました。

| ら | や | ま | は | な | た | さ | か | あ |

| り | み | ひ | に | ち | し | き | い | |

| る | ゆ | む | ふ | ぬ | つ | す | く | う |

| れ | め | へ | ね | て | せ | け | え | |

| ろ | よ | も | ほ | の | と | そ | こ | お |

偈頌(げじゅ)索引

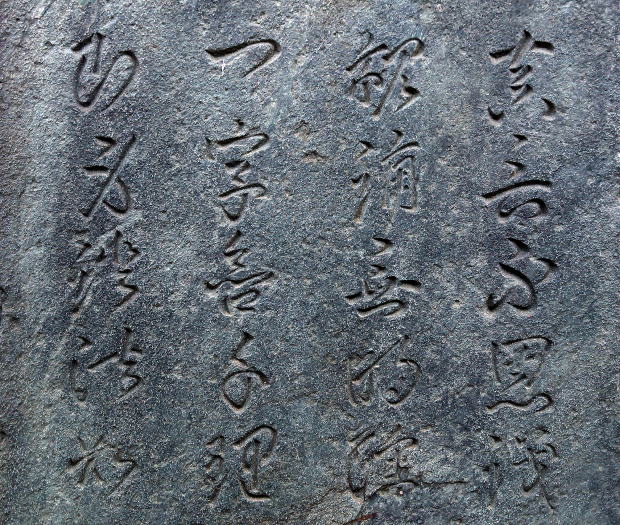

青鳥城跡 胎蔵界大日種子板碑 (市指定文化財、南北朝時代中期 応安二年 1369年、埼玉県東松山市)

般若心経秘鍵に出る偈(げ)

偈(げ):「真言不思議(しんごんふしぎ)、観誦無明除(かんじゅむみょうじょ)、一字含千里(いちじがんせんり)、即身証法如(そくしんしょうほうにょ)」

[ 真言は不思議なり、観誦すれば無明を除き、一字に千里を含み、この身ながらに真理を証す ]

| 凡例 : |

さ行

| さ | 指定 | 名 称 | 制 作 年 | 所 在 地 |

| - | ||||

| 「妻子珍宝及王位(さいしちんぽうぎゅうおうい)、臨命終時不随者(りんみょうしゅうじふずいしゃ)、 | ||||

| 「唯戒及施不放逸」(ゆいかいぎゅうせふほういつ)、今世後世為伴侶(こんぜごせいはんりょ)」(出典:大集経) | ||||

| [ 妻子や財産・王位は、臨終した後、ついてこない。唯(ただ)、戒・施・不放逸の三つは、今世の後、共に伴侶となる。] | ||||

| さい | 甚日寺 曼荼羅自然石塔婆 (護摩堂跡供養塔) | 嘉暦二年(1327年) | 福島県郡山市御代田字北町13 | |

| - | ||||

| 「坐宝蓮華(ざほうれんげ)」、「成等正覚(じょうとうしょうがく)」 | ||||

|

[ 宝蓮華に坐して、等正覚を成就せん。] (等正覚:完全な悟り) (出典:法華経 提婆達多品) |

||||

| ざほう | 大法寺(だいほうじ)題目板碑 | 慶長十七年(1612年) | 千葉県香取市森戸438 | |

| - | ||||

| 「三界無安(さんがいむあん)、猶如火宅(ゆにょかたく)、衆苦充満(しゅくじゅうまん)、甚可怖畏(じんかふい)」(出典:法華経譬喩品) | ||||

| [ 三界(欲界・色界・無色界)は安きことなし、なお火宅(燃えている家)の如し。衆苦(しゅく)は充満して、甚(はなは)だ畏怖(いふ)すべきものなり ] | ||||

| さんが | つちんど墓地(小原辻堂墓地)笠塔婆 | 永仁七年(1299年) | 奈良県宇陀市室生区小原 | |

| さんが | 国吉(くによし)阿弥陀三尊種子石塔婆 | 元応三年(1321年) | 青森県弘前市国吉字村元 | |

| - | ||||

| 「三界唯一心(さんがいゆいつしん)、心外無別法(しんげむべっぽう)、心佛及衆生(しんぶつぎゅうしゅじょう)、是三無差別(ぜさんむしゃべつ)」 | ||||

| [ 三界は唯(ただ)一心にあり、心の外に別の法なく、心と仏と衆生、この三つに差別なし ] (出典:華厳経) | ||||

| (この偈は、おそらく源信が華厳経の句を集めて作ったと推測されている。) | ||||

| さんが | 高木(たかぎ)観音堂 釈迦種子石塔婆 | 正安四年(1302年) | 宮城県石巻市高木字竹下 | |

| さんが | 大英寺(だいえいじ)阿弥陀種子板碑 | 嘉元元年(1303年) | 埼玉県加須市騎西1404 | |

| さんが | 多福院(さふくいん) 草刈山 釈迦種子石塔婆 | 徳治三年(1308年) | 宮城県石巻市吉野 1-4-9 | |

| - | ||||

| 「三世常住(さんぜじょうじゅう)、大日如来(だいにちにょらい)」 ※ 出典は、「『覚禅鈔』などによれば、『中堂薬叉供』という」(「石仏偈頌辞典」:加藤政久 編著) | ||||

| [ 三世(前世・現世・来世)に住みたもう大日如来がおわします。 ] | ||||

| さんぜ | 高木(たかぎ)観音堂 観音種子石塔婆 | 文明十年(1478年) | 宮城県石巻市高木字竹下 | |

| し | 指定 | 名 称 | 制 作 年 | 所 在 地 |

| - | ||||

| 「始見我身(しけんがしん)、聞我所説(もんがしょせつ)、即皆信受(そくかいしんじゅ)、入如来慧(にゅうにょらいえ)」 (出典:法華経 従地涌出品) | ||||

| [ 始めわが身を見、わが所説を聞きて、即ち皆、信受して慧(え)に入れり。] (仏を見るだけで、また教えを聴いただけで、仏の智慧を理解し、それに没頭するのである。) | ||||

| しけ | 小友館(おともだて)跡 金剛界大日種子板碑 | 正中四年(1327年) | 青森県弘前市小友字宇田野199-1 | |

| - | ||||

| 「地獄天宮(じごくてんぐう)、皆為浄土(かいいじょうど)、有性無性(うしょうむしょう)、斉成仏道(さいじょうぶつどう)」 | ||||

| [ 地獄も天宮(てんぐう)も皆浄土なり、仏性あるも無きも、ひとしく仏道を成ずる ] (出典:円覚経) | ||||

| じご | 宗清寺(そうせいじ)阿弥陀三尊図像板碑. | 応安六年(1373年) | 埼玉県児玉郡美里町白石1953 | |

| じご | 多福院(たふくいん) 草刈山 勢至種子石塔婆 | 紀年銘なし | 宮城県石巻市吉野 1-4-9 | |

| - | ||||

| 「至心帰命(ししんきみょう)、周遍法界(しゅうへんほうかい)、三世常住(さんぜじょうじゅう)、大日如来(だいにちにょらい)」 (出典:未詳) | ||||

| [ 至心に帰命(帰依)せば、法界(世の中)にあまねき、三世(前世・現世・来世)に住みたもう大日如来がおわします。 ] | ||||

| ※ 三句と四句は、「『覚禅鈔』などによれば、『中堂薬叉供』という」(「石仏偈頌辞典」:加藤政久 編著) | ||||

| しし | 寺崎(てらさき)金剛界大日種子石塔婆 | 文明三年(1470年) | 宮城県石巻市大瓜字寺崎 | |

| - | ||||

| 「始知衆生(しちしゅじょう)、本来成仏(ほんらいじょうぶつ)、生死涅槃(しょうじねはん)、猶如作夢(ゆにょさむ)」 (出典:円覚経) | ||||

| [ 初めて知る。衆生は本来成仏することを。生死・涅槃は、なお昨日の夢の如し。] | ||||

| しち | 中別所(なかべっしょ)金剛界大日種子石塔婆 | 元亨三年(1323年) | 青森県弘前市中別所字葛野(石仏) | |

| しち | 高木(たかぎ)観音堂 勢至種子石塔婆 | 永享年間(1429~41年) | 宮城県石巻市高木字竹下 | |

| - | ||||

| 「十方恒沙仏(じっぽうごうしゃぶつ)、六通照知我(ろくつうしょうちが)、今乗二尊教(こんじょうにそんきょう)、広開浄土門(こうかいじょうどもん)」 | ||||

| [ 十方無数におられる仏は、六通力により我を照知している。今、二尊(釈迦・阿弥陀)の教えに導かれて、広く浄土の門を開く ](出典:観無量寿経疏) | ||||

| じっぽ | 大英寺(だいえいじ)二尊種子板碑 | 弘安九年(1286年) | 埼玉県加須市騎西1404 | |

| - | ||||

| 「十方三世仏(じっぽうさんぜぶつ)、一切諸菩薩(いっさいしょぼさつ)、八万諸聖教(はちまんしょしょうぎょう)、皆是阿弥陀(かいぜあみだ)」 | ||||

| [ 十方三世の御仏、一切の諸菩薩、八万の諸聖教は、みなこれ阿弥陀 也 ] (出典:浄土教古徳之偈) | ||||

| じっぽ | 善応寺(ぜんのうじ)阿弥陀一尊種子板碑. | 仁治三年(1242年) | 埼玉県加須市騎西1156 | |

| じっぽ | 観照寺(かんしょうじ)阿弥陀一尊種子板碑 | 弘長二年(1262年) | 群馬県佐波郡玉村町上之手1282 | |

| じっぽ | 紅巌寺跡(こうがんじあと)笠塔婆 | 文永五年(1268年) | 群馬県伊勢崎市宮子町1416 | |

| じっぽ | つちんど墓地(小原辻堂墓地)笠塔婆 | 永仁七年(1299年) | 奈良県宇陀市室生区小原 | |

| じっぽ | 医光寺(いこうじ) 阿弥陀三尊種子板碑 | 延慶三年(1310年) | 群馬県藤岡市牛田399 | |

| じっぽ | 高木(たかぎ)観音堂 勢至種子石塔婆 | 貞治二年(1363年) | 宮城県石巻市高木字竹下 | |

| じっぽ | 長谷寺(ちょうこくじ)勢至種子石塔婆 | 貞治二年(1363年) | 宮城県石巻市真野字萱原2 | |

| じっぽ | 北金ヶ沢 観音種子自然石塔婆 | 南北朝時代 | 青森県西津軽郡深浦町北金ヶ沢 | |

| じっぽ | 多福院(たふくいん)山門脇 阿弥陀種子石塔婆 | 応永五年(1398年) | 宮城県石巻市吉野 1-4-9 | |

| - | ||||

| 「十方世界(じっぽうせかい)、無一有情、如来大悲、所不能照」 (出典:往生要集、源信が「勝天王般若波羅密経」の部分からつくった偈。) | ||||

| [ 十方世界には、一の有情(うじょう)に対して、如来の大悲を、能(よ)く照らさない所はない。] | ||||

| じっぽ | 多福院(たふくいん) 山門脇 胎蔵界大日種子石塔婆 | 永享十一年(1439年) | 宮城県石巻市吉野 1-4-9 | |

| - | ||||

| 「十方仏土中(じっぽうぶつどちゅう)、唯有一乗法(ゆいういちじょうほう)、無二亦無三(むにやくむさん)、 除仏方便説(じょぶつほうべんせつ」 | ||||

| [ 十方の仏土の中には、ただ一乗の法のみあり、二もなく三もなし。仏の方便の説を除く ](出典:法華経 方便品) | ||||

| じっぽ | 西蔵院(さいぞういん)二尊種子板碑 | 鎌倉時代中期 | 千葉県香取市大根1151 | |

| じっぽ | 最勝院(さいしょういん)阿閦種子断碑 | 正応二年(1289年) | 埼玉県川口市飯塚1-5-24 | |

| じっぽ | 落合(おちあい)観音堂阿弥陀種子石塔婆 | 正安年間(1299~1302年) | 宮城県仙台市太白区四郎丸字落合59 | |

| じっぽ | 東光寺(とうこうじ)山上 胎蔵界大日種子石塔婆 | 嘉元二年(1304年) | 宮城県仙台市宮城野区岩切字入山22 | |

| じっぽ | 西福寺(さいふくじ)阿弥陀三尊種子板碑 | 嘉元三年(1305年) | 兵庫県加西市北条町東高室222-1 | |

| じっぽ | 居神(いがみ)神社大日種子自然石塔婆 | 文保元年(1317年) | 神奈川県小田原市城山4-23-29 | |

| じっぽ | 阿弥陀堂跡 金剛界大日種子石塔婆 | 鎌倉時代後期 | 青森県南津軽郡大鰐町三ツ目内字富岡 | |

| じっぽ | 中別所(なかべっしょ)金剛界大日種子石塔婆 | 鎌倉後期~南北朝時代 | 青森県弘前市中別所字葛野(石仏) | |

| じっぽ | 稲葉崎(いなばさき) 角塔婆 | 建武二年(1335年) | 鹿児島県姶良郡湧水町稲葉崎 | |

| じっぽ | 藤崎八幡宮 金剛界大日種子石塔婆 | 暦応三年(1340年) | 青森県南津軽郡藤崎町藤崎四本松105 | |

| じっぽ | 長谷寺(ちょうこくじ)地蔵種子石塔婆 | 康永三年(1344年) | 宮城県石巻市真野字萱原2 | |

| じっぽ | 妙昌寺(みょうしょうじ)日蓮供養題目板碑 | 貞和二年(1346年) | 埼玉県東松山市神戸1121 | |

| じっぽ | 弥勒寺(みろくじ)金剛界大日種子石塔婆 | 文和三年(1354年) | 宮城県登米市中田町上沼字弥勒寺 寺山63 | |

| じっぽ | 北金ヶ沢 胎蔵界大日種子自然石塔婆 | 康安元年(1361年) | 青森県西津軽郡深浦町北金ヶ沢 | |

| じっぽ | 寺崎(てらさき)地蔵種子石塔婆 | 応安元年(1368年) | 宮城県石巻市大瓜字寺崎 | |

| じっぽ | 山口家(やまぐちけ)石塔婆(断碑) | 永徳三年(1383年) | 宮城県石巻市東福田字馬場 | |

| じっぽ | 安楽寺跡(あんらくじあと) 釈迦種子石塔婆 | 至徳三年(1386年) | 宮城県石巻市水沼字寺内 | |

| じっぽ | 関(せき)阿弥陀種子自然石塔婆. | 南北朝時代 | 青森県西津軽郡深浦町関字栃沢 | |

| じっぽ | 山口家(やまぐちけ)勢至種子石塔婆 | 応永七年(1400年) | 宮城県石巻市東福田字馬場 | |

| じっぽ | 高木(たかぎ)観音堂 金剛界大日種子石塔婆 | 応永二十六年(1419年) | 宮城県石巻市高木字竹下 | |

| じっぽ | 山口家(やまぐちけ)虚空蔵種子石塔婆 | 応永三十三年(1426年) | 宮城県石巻市東福田字馬場 | |

| じっぽ | 安楽寺跡 金剛界大日種子石塔婆 | 永享三年(1431年) | 宮城県石巻市水沼字寺内 | |

| じっぽ | 山口家(やまぐちけ)虚空蔵種子石塔婆 | 永享三年(1431年) | 宮城県石巻市東福田字馬場 | |

| じっぽ | 高木(たかぎ)観音堂 金剛界大日種子石塔婆 | 南北朝~室町時代中期 | 宮城県石巻市高木字竹下 | |

| じっぽ | 山口家(やまぐちけ)石塔婆(断碑) | 南北朝~室町時代中期 | 宮城県石巻市東福田字馬場 | |

| じっぽ | 高木(たかぎ)観音堂 一尊種子石塔婆 | 室町時代中期 | 宮城県石巻市高木字竹下 | |

| じっぽ | 本善寺(ほんぜんじ)題目板碑 | 享禄四年(1531年) | 宮崎県日向市日知屋1397-1 | |

| じっぽ | 阿弥陀堂(あみだどう)釈迦三尊種子板碑 | 寛文二年(1662年) | 兵庫県加西市坂元町531 | |

| - | ||||

| 「慈悲於一切(じひおいっさい)、不生懈怠心(ふしょうけたいしん)、十方大菩薩(じっぽうだいぼさつ)、愍衆故行道(みんしゅうえぎょうどう)」 | ||||

| [ 一切を慈(いつく)しみ、懈怠の心を生ぜざれ。十方の大菩薩にして、衆を愍(あわ)れむが故に道を行ずる。 ] (出典:法華経 安楽行品) | ||||

| じひ | 般若寺(はんにゃじ)笠塔婆 | 弘長元年(1261年) | 奈良県奈良市般若寺町221 | |

| - | ||||

| 「十念成就(じゅうねんじょうじゅ)、順次決定(じゅんじけつじょう)、臨終正念(りんじゅうしょうねん)、往生極楽(おうじょうごくらく)」 | ||||

| [ 十念(十声の念仏)成就すれば、順次に決定(けつじょう)し、臨終にあたり邪念を抱かず正念すれば、極楽に往生せん。] (出典未詳) | ||||

| じゅう | 童子川(どうしがわ)稲荷社両部曼荼羅種子石塔婆 | 延慶四年(1311年) | 宮城県大崎市古川休塚字童子川 | |

| - | ||||

| 「衆生受仏戒(しゅじょうじゅぶつかい)、即入諸仏位(そくにゅうしょぶつい)、位同大覚位(いどうだいかくい)、真是諸仏子(しんぜしょぶつし)」 | ||||

| [ 衆生は仏戒を受けて、ただちに諸仏の位に入る。その位は大覚(大いなる悟り)と同じであり、まことにこれ諸仏子なり ](出典:梵網経) | ||||

| しゅじ | 山根(やまね)六角塔婆(六面石幢) | 貞和二年(1346年) | 埼玉県入間郡毛呂山町宿谷39-1 | |

| - | ||||

| 「衆生若聞名(しゅじょうにゃくもんみょう)、離苦得解脱(りくとくげだつ)、或遊戯地獄(わくゆうげじごく)、大悲代受苦(だいひだいじゅく)」 | ||||

| [ 衆生もし観音の名を聞けば、苦を離れて解脱することができよう。或は、観音は地獄に周り、その大悲心で衆生に代わって苦しみを受ける ](出典:請観音経) | ||||

| しゅじ | 保月六面石幢(ほづきろくめんせきどう) | 嘉元四年(1306年) | 岡山県高梁市有漢町上有漢9167 | |

| しゅじ | 山口家(やまぐちけ)石塔婆(断碑) | 貞治年間(1362~68年) | 宮城県石巻市東福田字馬場 | |

| しゅじ | 長谷寺(ちょうこくじ)観音種子石塔婆 | 応永二十二年(1415年) | 宮城県石巻市真野字萱原2 | |

| - | ||||

|

「諸悪莫作(しょあくまくさ)、諸(衆)善奉行(しょぜんぶぎょう)、自浄其意(じじょうごい)、是諸仏教(ぜしょぶっきょう)」 |

||||

| [ 諸々の悪を作(な)すこと莫(なか)れ。諸々の善を行い、自ら其の意(こころ)を浄(きよ)らかにせよ。是れ諸仏の教えなり。] (出典:「法華玄義巻二の上」ほか) | ||||

| しょあ | 真福寺(しんぷくじ)阿弥陀三尊種子板碑 | 正和三年(1314年) | 埼玉県さいたま市南区別所 2-5-14 | |

| - | ||||

| 「常在霊鷲山(じょうざいりょうじゅせん)及余諸住処(ぎゅうよしょじゅうしょ)我此土安穏(がしどあんのん)天人常充満(てんにんじょうじゅうまん)」 | ||||

| [ (釈迦は)常に霊鷲山及び諸々の住み家にあり、我がこの土地は安穏にして、天人常に充満せり ](出典:法華経如来寿量品) | ||||

| じょう | 山根(やまね)六角塔婆(六面石幢) | 貞和二年(1346年) | 埼玉県入間郡毛呂山町宿谷39-1 | |

| - | ||||

| 「正直捨方便(しょうじきしゃほうべん)、、但説無上道(たんぜつむじょうどう)」 (出典:法華経方便品) | ||||

| [ 正直に方便を捨てて、ただ無上道のみを説く ] (無上道:この上なくすぐれた道。さとり。) | ||||

| しょう | 定善寺(じょうぜんじ)題目板碑 | 元亀三年(1572年) | 宮崎県日向市大字財光寺7295 | |

| - | ||||

| 「常説法教化(じょうせつぽうきょうけ)、無数億衆生(むしゆおくしゅじょう)」 | ||||

| [ 常に法を説きて、無数億の衆生を教化する ] (出典:法華経如来寿量品) | ||||

| じょう | 浄蓮寺(じょうれんじ)七基連刻板碑 | 文禄四年(1595年) | 埼玉県秩父郡東秩父村御堂362 | |

| - | ||||

| 「情存妙法故(じょうぞんみょうほうこ)、身心無懈倦(しんじんむけげん)」 (出典:法華経提婆達多品) | ||||

| [ 情(こころ)に妙法をたもてる故に、身心は懈倦(ものうき)ことなし。(懈倦:あらゆる不幸なこと) ] | ||||

| じょう | 定善寺(じょうぜんじ)題目板碑 | 天文十一年(1542年) | 宮崎県日向市大字財光寺7295 | |

| - | ||||

| 「聖霊決定生極楽(しょうりょうけつじょうしょうごくらく)、上品蓮台成正覚(じょうぽんれんだいじょうしょうがく)、 | ||||

| 菩提行願不退転(ぼだいぎょうがんふたいてん)、引導三途及法界(いんどうさんずぎゅうほうかい)」(出典:般若理趣教) | ||||

| [ 聖霊は必ず極楽に生まれ、上品の蓮台に正覚を成ず。菩提の行願は退転することなく、三界及び法界に導かれん。] | ||||

| しょう | 長泉院墓地(ちょうせんいんぼち)釈迦種子板碑 | 正元元年(1259年) | 千葉県香取市羽根川38 | |

| しょう | 瑠璃光寺(るりこうじ)建治二年銘 種子板碑 | 建治二年(1276年) | 埼玉県深谷市稲荷町北9-25 | |

| - | ||||

| 「諸教所讃(しょぎょうしょさん)、多在弥陀(たざいみだ)、故以西方(こいさいほう)、而為一准(にいいちじゅん)」 | ||||

| [ 諸教(経)のたたえる所は、多く弥陀にあり、故に西方をもって、一准(一つの目安)となす ] (出典:麻訶止観補行) | ||||

| しょぎ | 須賀広(すがひろ)阿弥陀三尊図像板碑. | 嘉禄三年(1227年) | 埼玉県熊谷市千代329 | |

| しょぎ | 金乗寺(こんじょうじ)仁治三年銘 図像板碑 | 仁治三年(1242年) | 埼玉県鴻巣市小谷1507 | |

| しょぎ | 正代(しょうだい)阿弥陀一尊 図像板碑 | 鎌倉時代中期 | 埼玉県東松山市大字正代832 | |

| - | ||||

| 「諸行無常(しょぎょうむじょう)、是生滅法(ぜしょうめっぽう)、生滅滅已(しょうめつめつい)、寂滅為楽(じゃくめついらく)」 | ||||

| [ 諸行は無常である。これ生滅の法である。生滅を滅しおわりて、生も滅もない寂滅を楽しみとする ] (出典:涅槃経) | ||||

| しょぎ | 宇智川(うちがわ)磨崖碑 | 宝亀九年(778年) | 奈良県五條市小島町 | |

| しょぎ | 王子権現社(おうじごんげんしゃ)石造宝塔(総願寺跡) | 建仁三年(1203年) | 岡山県倉敷市児島下之町田和 | |

| しょぎ | 般若寺(はんにゃじ)笠塔婆 | 弘長元年(1261年) | 奈良県奈良市般若寺町221 | |

| しょぎ | 瑞林寺(ずいりんじ)文永八年銘 断碑 | 文永八年(1271年) | 埼玉県熊谷市妻沼2485 | |

| しょぎ | 寿命院(じゅみょういん)阿弥陀一尊種子板碑 | 建治二年(1276年) | 埼玉県北本市深井4-55 | |

| しょぎ | 龍澤寺(りゅうたくじ)金剛界大日三尊種子石塔婆 | 弘安四年(1281年) | 岩手県一関市中里字沢田17 | |

| しょぎ | 地福寺 弘安五年銘 金剛界大日種子板碑 | 弘安五年(1282年) | 千葉県香取市大戸594 | |

| しょぎ | 慈眼寺(じげんじ)五重石塔 | 弘安六年(1283年) | 兵庫県加西市吸谷町観音堂内 | |

| しょぎ | 慈光寺(じこうじ)阿弥陀種子板碑(断碑) | 弘安七年(1284年) | 埼玉県比企郡ときがわ町西平386 | |

| しょぎ | 地福寺(じふくじ)阿弥陀一尊種子板碑. | 正応四年(1291年) | 千葉県香取市大戸594 | |

| しょぎ | 徳蔵寺(とくぞうじ)阿弥陀一尊種子板碑 | 永仁六年(1298年) | 東京都東村山市諏訪町1-26-3 | |

| しょぎ | つちんど墓地(小原辻堂墓地)笠塔婆 | 永仁七年(1299年) | 奈良県宇陀市室生区小原 | |

| しょぎ | 興禅寺(こうぜんじ)阿弥陀種子板碑 | 正安二年(1300年) | 埼玉県入間郡越生町西和田849 | |

| しょぎ | 地蔵院(じぞういん)大日種子二連板碑 | 乾元二年(1303年) | 千葉県香取市新市場87 | |

| しょぎ | 国吉(くによし)阿弥陀三尊種子石塔婆 | 正和五年(1316年) | 青森県弘前市国吉字村元 | |

| しょぎ | 金ヶ瀬(かながせ)薬師堂 曼荼羅自然石塔婆. | 元亨元年(1321年 | 宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字薬師 | |

| しょぎ | 金子家(かねこけ)阿弥陀三尊種子板碑(Ⅱ) | 元弘三年(1333年) | 埼玉県朝霞市根岸台8丁目 | |

| しょぎ | 中別所(なかべっしょ)阿弥陀種子石塔婆 | 鎌倉時代 | 青森県弘前市中別所字葛野(公卿塚) | |

| しょぎ | 乳井神社墓地(にゅういじんじゃぼち)石塔婆 | 鎌倉後期~南北朝時代 | 青森県弘前市乳井字外ノ沢 | |

| しょぎ | 善光寺(ぜんこうじ)阿弥陀種子板碑 | 建武四年(1337年) | 大分県宇佐市大字下時枝237 | |

| しょぎ | 長谷寺(ちょうこくじ)阿閦種子石塔婆 | 延元二年(1337年)(南朝) | 宮城県石巻市真野字萱原2 | |

| しょぎ | 高木(たかぎ)観音堂 阿弥陀三尊種子石塔婆 | 延元二年(1337年)(南朝) | 宮城県石巻市高木字竹下 | |

| しょぎ | 一皇子宮(いちおうじぐう)阿閦種子石塔婆 | 延元四年(1339年)(南朝) | 宮城県石巻市湊字大門崎山2 | |

| しょぎ | 小僧丸(こぞうまる)地蔵種子石塔婆 | 貞和五年(1349年) | 宮城県石巻市大森字新町頭辻堂 | |

| しょぎ | 稲葉崎(いなばさき)種子二連板碑 | 文和四年(1355年) | 鹿児島県姶良郡湧水町稲葉崎 | |

| しょぎ | 中別所(なかべっしょ)一尊種子石塔婆 | 応永四年(1397年) | 青森県弘前市中別所字葛野(石仏) | |

| しょぎ | 向徳寺(こうとくじ)阿弥陀三尊種子板碑 | 応永十六年(1409年) | 埼玉県比企郡嵐山町大蔵635 | |

| しょぎ | 山口家(やまぐちけ)勢至種子石塔婆 | 応永二十二年(1415年) | 宮城県石巻市東福田字馬場 | |

| しょぎ | 慈光寺(じこうじ)胎蔵界大日種子板碑. | 寛正五年(1464年) | 埼玉県比企郡ときがわ町西平386 | |

| しょぎ | 多福院(たふくいん) 草刈山 石塔婆 | 紀年銘不詳 | 宮城県石巻市吉野 1-4-9 | |

| - | ||||

| 「諸仏念衆生(しょぶつねんしゅじょう)、衆生不念仏(しゅじょうふねんぶつ)、父母常念子(ぶもじょうねんし)、子不念父母(しふねんぶつぶも)」 | ||||

| [ もろもろの仏は衆生を念ずるが、衆生は仏を念じない。父母は常に子を念ずるが、子は父母を念じない。] (出典:覚鑁(かくばん)著「孝養集」の引用) | ||||

| しょぶ | 長谷寺(ちょうこくじ)金剛界大日種子石塔婆 | 貞和五年(1349年) | 宮城県石巻市真野字萱原2 | |

| しょぶ | 多福院(たふくいん)山門脇 阿弥陀種子石塔婆 | 応永八年(1401年) | 宮城県石巻市吉野 1-4-9 | |

| - | ||||

| 「諸法従本来(しょほうじゅうほんらい)、常自寂滅相(じょうじじゃくめつそう)、仏子行道已(ぶっしぎょうどうい)、来世得作仏(らいせいとくさぶつ」 | ||||

| [ 諸法はもとよりこのかた、常に自ら寂滅の相なり、仏子(仏弟子)は道を行じ終われば、来世に仏となることを得ん ](出典:法華経 方便品) | ||||

| しょほ | 稲葉崎(いなばさき) 角塔婆. | 建武二年(1335年) | 鹿児島県姶良郡湧水町稲葉崎 | |

| しょほ | 稲葉崎(いなばさき)一尊種子自然石塔婆 | 建武三年(1336年) | 鹿児島県姶良郡湧水町稲葉崎 | |

| しょほ | 水貫山(みずぬきやま)三尊種子石塔婆 | 康永三年(1344年) | 宮城県石巻市南境字水貫山 | |

| - | ||||

| 「心王念法(しんおうねんぽう)、不可破壊(ふかはえ)」 | ||||

| 【大日如来(心王)の念ずる法は、壊れるということがない】 (出典:大悲空智教) | ||||

| しんお | 保月三尊板碑(ほづきさんぞんいたび) | 嘉元三年(1305年) | 岡山県高梁市有漢町上有漢 | |

| - | ||||

| 「真言不思議(しんごんふしぎ)、観誦無明除(かんじゅむみょうじょ)、一字含千里(いちじがんせんり)、即身証法如(そくしんしょうほうにょ)」 | ||||

| [ 真言は不思議なり、観誦すれば無明を除き、一字に千里を含み、この身ながらに真理を証す ](出典:般若心経秘鍵) | ||||

| しんご | 山根(やまね)六角塔婆(六面石幢) | 貞和二年(1346年) | 埼玉県入間郡毛呂山町宿谷39-1 | |

| しんご | 稲葉崎(いなばさき)種子二連板碑 | 文和四年(1355年) | 鹿児島県姶良郡湧水町稲葉崎 | |

| しんご | 阿弥陀堂(あみだどう)墓地 胎蔵界大日種子板碑. | 応安元年(1368年) | 埼玉県東松山市岩殿 | |

| しんご | 青鳥(おおどり)城跡 胎蔵界大日種子板碑. | 応安二年(1369年) | 埼玉県東松山市石橋1335 | |

| しんご | 多福院(たふくいん) 山門脇 種子石塔婆 | 応永九年(1402年) | 宮城県石巻市吉野 1-4-9 | |

| しんご | 多福院(たふくいん)虚空蔵種子石塔婆 | 応永十九年(1412年) | 宮城県石巻市吉野 1-4-9 | |

| - | ||||

| 「心生大歓喜(しんしょうだいかんき)、自知当作仏(じちとうさぶつ)」 | ||||

| [ 心に大歓喜を生ぜよ、自らまさに仏となるべしと知れ ] (出典:法華経方便品) | ||||

| しんし | 浄蓮寺(じょうれんじ)七基連刻板碑 | 文禄四年(1595年) | 埼玉県秩父郡東秩父村御堂362 | |

| - | ||||

| 「深入禅定(じんにゅうぜんじょう)、見十方佛(けんじっぽうぶつ)」 | ||||

| [ 深く禅定に入りて、十方の仏を見たてまつる。 ] (出典:法華経 安楽行品) | ||||

| じんに | 山口家(やまぐちけ)地蔵種子石塔婆 | 南北朝~室町時代中期 | 宮城県石巻市東福田字馬場 | |

| じんに | 徳蔵寺(とくぞうじ)阿弥陀種子板碑 | 天文十六年(1547年) | 東京都東村山市諏訪町1-26-3 | |

| - | ||||

| 「信力堅固者(しんりきけんごしゃ)諸仏弟子衆(しょぶつでししゅう)」 | ||||

| [ 信力(しんりき)堅固なる者は、諸仏の弟子衆である」 (出典:法華経方便品) | ||||

| しんり | 定善寺(じょうぜんじ)題目板碑 | 永正十二年(1515年) | 宮崎県日向市大字財光寺7295 | |

| す | 指定 | 名 称 | 制 作 年 | 所 在 地 |

| - | ||||

| 「随縁赴感(ずいえんふかん)、弗舎方便(ふっしゃほうべん)、檀徒衆生(だんとしゅじょう)、勿令断報(もつりょうだんほう)」 | ||||

| [ 縁に随(したが)い感に赴(おもむ)きて、方便を捨てず。檀徒衆生に、果報を断ぜしむることなかれ ] (出典:未詳) | ||||

| ずいえ | 滝尻王子社(たきじりおうじしゃ)宝篋印塔 | 応永六年(1399年) | 和歌山県田辺市中辺路町栗栖川859 | |

| - | ||||

| 「雖示種種道(すいじしゅじゅどう)」、「其実為仏乗(ごじついぶつじょう)」 (出典:法華経方便品) | ||||

| [ 種種の道を示すといえども、その実は仏乗のためなり。 ] (仏乗:一切衆生をことごとく成仏させる教え) | ||||

| すいじ | 定善寺(じょうぜんじ)題目板碑 | 天文七年(1538年) | 宮崎県日向市大字財光寺7295 | |

| すいじ | 定善寺(じょうぜんじ)題目板碑 | 永禄十一年(1568年) | 宮崎県日向市大字財光寺7295 | |

| - | ||||

| 「遂致得成仏(すいちとくじょうぶつ)、今故為汝説(こんこいにょせつ)」 (出典:法華経提婆達多品) | ||||

| [ 遂に悟りを開いて仏(ぶつ)に成るに到った。故に、今 汝(なんじ)のために説くなり。] | ||||

| すいち | 定善寺(じょうぜんじ)題目板碑 | 天文十一年(1542年) | 宮崎県日向市大字財光寺7295 | |

| せ | 指定 | 名 称 | 制 作 年 | 所 在 地 |

| - | ||||

| 「誓願不思議(せいがんふしぎ)、西方無量壽(さいほうむりょうじゅ)、極重罪衆生(ごくじゅうざいしゅじょう)、往生安楽国(おうじょうあんらくこく)」 | ||||

| [ 誓願は不思議なり、西方の無量寿仏(阿弥陀如来)は、極重罪の衆生さえ、極楽浄土に往生せしむ。] (出典:未詳) | ||||

| せいが | 大塩 澗洞院(かんどういん)阿弥陀三尊種子板碑 | 建治元年(1275年) | 宮城県東松島市大塩字寺沢42 | |

| - | ||||

| 「勢至菩薩難思議(せいしぼさつなんじき)、威光普照無辺際(いこうふしょうむへんさい)、 | ||||

| 有縁衆生蒙光触(うえんしゅじょうもうこうそく)、増長智慧超三界(ぞうちょうちえちょうさんがい)」(出典:往生礼讃偈、沙門善導記) | ||||

| [ 勢至菩薩ぞ不思議なる。たけき光のあまねくて、際もなき辺を照らすなり。えにしを得たる人々の、そのみ光に触れもせば、こよなき智慧ぞいやまさん。] | ||||

| (お経・浄土宗「三尊礼」にでていたとして「石仏偈頌辞典」(加藤政久 編著)に記載されている訳) | ||||

| せいし | 北境(きたざかい)勢至種子石塔婆 | 至徳三年(1386年) | 宮城県石巻市北境字舘(たて) | |

| - | ||||

| 「是楽無徳法、兼思口口口、為口口口口 、当口口口説」 (出典:不明) | ||||

| ぜぎ | 高木(たかぎ)観音堂 金剛界大日種子石塔婆 | 応安六年(1373年) | 宮城県石巻市高木字竹下 | |

| - | ||||

| 「是大明王(ぜだいみょうおう)、無其所為、但住衆生、 心相之中」 (出典:仏説不動経) | ||||

| [ この大明王は、その住居も無く、ただ衆生の心の中に住みたまう。 ] | ||||

| ぜだ | 弥勒寺(みろくじ)暦応三年銘 種子石塔婆 | 暦応三年(1340年) | 宮城県登米市中田町上沼字弥勒寺 寺山63 | |

| - | ||||

| 「設我得佛(せつがとくぶつ)、十方衆生(じっぽうしゅじょう)、至心信楽(ししんしんぎょう)、欲生我国(よくしょうがこく)、 | ||||

| 乃至十念(ないしじゅうねん)若不生者(にゃくふしょうじゃ)不取正覚(ふしゅしょうがく)」(出典:無量寿経) | ||||

| [ たとえわれ仏となるをえんとき、十方の衆生、至心に信楽して、わが国に生まれんと欲し、乃至十念せん。もしわが国に生まれることができなかったら、我は仏にならない。] | ||||

| せつ | 来迎寺(らいごうじ)阿弥陀種子板碑 | 建長八年(1256年) | 埼玉県所沢市山口1392 | |

| せつ | 肥塚氏(こいづかし)供養 阿弥陀種子板碑 | 康元二年(1257年 | 埼玉県熊谷市肥塚1丁目 | |

| せつ | 徳蔵寺(とくぞうじ)嘉暦二年銘 断碑 | 嘉暦二年(1327年) | 東京都東村山市諏訪町1-26-3 | |

| せつ | 光禅寺(こうぜんじ)阿弥陀一尊種子自然石塔婆 | 永和二年(1376年) | 山形県山形市鉄砲町2-5-7 | |

| - | ||||

| 「是人於仏道(ぜにんおぶつどう)、決定無有疑(けつじょうむうぎ)」 (出典:法華経 如来神力品) | ||||

| [ この人仏道(成仏)において決定して、疑あることなし ] | ||||

| ぜに | 定善寺(じょうぜんじ)題目板碑 | 永正十四年(1517年) | 宮崎県日向市大字財光寺7295 | |

| ぜに | 妙昌寺(みょうしょうじ)大永五年銘 題目板碑 | 大永五年(1525年) | 埼玉県東松山市神戸1121 | |

| ぜに | 定善寺(じょうぜんじ)題目板碑 | 享禄三年(1530年) | 宮崎県日向市大字財光寺7295 | |

| ぜに | 定善寺(じょうぜんじ)題目板碑 | 元亀三年(1572年) | 宮崎県日向市大字財光寺7295 | |

| ぜに | 定善寺(じょうぜんじ)題目板碑 | 元亀三年(1572年) | 宮崎県日向市大字財光寺7295 | |

| ぜに | 浄蓮寺(じょうれんじ)七基連刻板碑 | 文禄四年(1595年) | 埼玉県秩父郡東秩父村御堂362 | |

| ぜに | 大法寺(だいほうじ)題目板碑 | 慶長五年(1600年) | 千葉県香取市森戸438 | |

| ぜに | 大法寺(だいほうじ)題目板碑 | 慶長五年(1600年) | 千葉県香取市森戸438 | |

| ぜに | 本源寺(ほんげんじ)延享四年銘 題目石塔婆 | 延享四年(1747年) | 宮城県登米市中田町宝江新井田字上待井88 | |

| ぜに | 本善寺(ほんぜんじ)(偈頌)題目板碑 | 紀年銘なし | 宮崎県日向市日知屋1379-1 | |

| - | ||||

|

「是法平等(ぜほうびょうどう)」、「無有高下(むうこうげ)」 (出典:金剛般若経) |

||||

| [ この法は平等にして、高下あることなし。 ] (法のもとに如来も衆生もない。) | ||||

| ぜほ | 長谷寺(ちょうこくじ)金剛界大日種子石塔婆 | 宝徳四年(1452年) | 宮城県石巻市真野字萱原2 | |

| ぜほ | 山口家(やまぐちけ)福寿元年(私年号)石塔婆 | 福寿元年(私年号・1462年) | 宮城県石巻市東福田字馬場 | |

| ぜほ | 高木(たかぎ)観音堂 金剛界大日種子石塔婆 | 文明五年(1473年) | 宮城県石巻市高木字竹下 | |

| ぜほ | 安楽寺跡(あんらくじあと)観音種子石塔婆 | 紀年不詳 | 宮城県石巻市水沼字寺内 | |

| - | ||||

| 「善哉〃〃(ぜんざいぜんざい)、釈迦牟尼世尊(しゃかむにせそん)、能以平等大慧(のういびょうどうだいえ)、 | ||||

| 教菩薩法(きょうぼさつほう)、佛所護念(ぶっしょごねん)、妙法華経(みょうほうげきょう)、為大衆説(いだいしゅせつ)、 | ||||

| 如是〃〃(にょぜにょぜ)、釈迦牟尼世尊(しゃかむにせそん)、如所説者(にょしょせつしゃ)、皆是真実(かいぜしんじつ)」(出典:法華経見宝塔品) | ||||

| [ よきかな、よきかな。釈迦牟尼世尊は、よく平等の大慧(だいえ)、菩薩を教える法にして、仏に護念せられたる、 | ||||

| 妙法華経をもって、大衆の為に説く。かくの如し、かくの如し。釈迦牟尼世尊の説く所の如きは、皆これ真実也 ] | ||||

| ぜんざ | 山田毘沙門(やまだびしゃもん)脇 石造宝塔. | 建長四年(1252年) | 熊本県玉名市山田 | |

| - | ||||

| 「善哉灯爐(ぜんざいとうろ)、帰功於本(きくおほん)、無間湮滅(むげんえんめつ)、願我一念(がんがいちねん)」 (出典:未詳) | ||||

| [ 善きかな、灯籠。功徳は、縁による一切の業を、ただちに消さんことを、我が一念に願う ] | ||||

| ぜんざ | 東大谷日女(ひがしおおたにひめ)神社 石燈籠 | 永和元年(1375年) | 奈良県桜井市山田989 | |

| - | ||||

| 「千枝万霊(せんしばんれい)、一根不異、三世同證、毘廬那佛」 (出典:未詳) | ||||

| [ 千枝も万霊も、一根にして異ならず、三世(前世・現世・来世)は同じであることを明らかにする。毘廬舎那仏(大日如来)よ。 ] | ||||

| せんし | 地蔵堂(じぞうどう)金剛界大日種子石塔婆 | 寛正年間(1460~66年) | 宮城県石巻市大瓜字瀬戸山 | |

| そ | 指定 | 名 称 | 制 作 年 | 所 在 地 |

| - | ||||

| 「造作五逆罪(ぞうさごぎゃくざい)、常念地蔵尊(じょうねんじぞうそん)」「遊戯諸地獄(ゆうげしょじごく)、決定代受苦(けつじょうだいじゅく)」 | ||||

| [ 五逆罪をつくるとも、常に地蔵尊を念ずれば、地蔵は諸地獄を周り、必ず代わって苦しみを受けてくれる ] (出典:未詳) | ||||

| (五逆罪:父母を殺す、聖人を殺す、仏を傷つける、教団の和合を破る。以上、五つの重い罪) | ||||

| ぞう | 保月(ほづき)板碑(断碑). | 嘉元三年(1305年) | 岡山県高梁市有漢町上有漢9167 | |

| ぞう | 山口家(やまぐちけ)地蔵種子石塔婆 | 貞治六年(1367年) | 宮城県石巻市東福田字馬場 | |

![]()

| 分類別目次 | 層 塔 | 宝塔・多宝塔 | 宝篋印塔 | 五 輪 塔 | 石仏(せきぶつ) | 笠塔婆 |

| 板碑(いたび) | 石燈籠 | 石 碑 | 石幢(せきどう) | 石鳥居 | その他 名品 | |

| 項 目 | 伊派 石大工 | 偈頌(げじゅ) | 光明真言(関東板碑) | 格狭間の形 | - | - |

写真:Tetsuo Kawai