![]()

法光寺(ほうこうじ)(埼玉県北足立郡伊奈町小室4228)

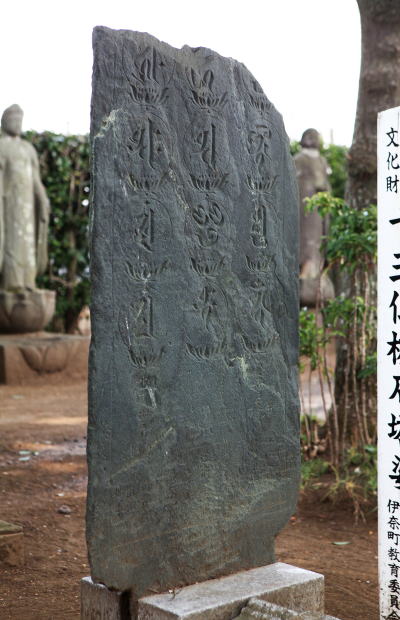

十三仏板碑は上部を欠失し、三列四段の十二仏種子が残る。室町時代中期 永正三年(1506)の紀年銘がある。

法光寺 十三仏種子板碑(町指定文化財、室町時代中期 永正三年 1506年、緑泥片岩、高さ 115Cm 下幅 54Cm)

|

|

|

| 境内に立つ。板碑は、十三仏 最上段の種子以上を欠失。残る身部は、一重線の輪郭を巻き、三列四段に十二仏を蓮座上月輪内に刻む。 | ||

十三仏の順序は、最下段右側(不動明王:初七日)を基点として、右から左へ、一段上がり左から右へ、順次上に上がり、 虚空蔵菩薩(三十三回忌)に至る。

十三仏は、死者の追善供養のために①.初七日(不動)、②.二七日(釈迦)、③.三七日(文殊)、④.四七日(普賢)、⑤.五七日(地蔵)、⑥..六七日(弥勒)、⑦.七七日(薬師)、

⑧.百ヶ日(観音)、⑨.一周忌(勢至)、⑩.三回忌(阿弥陀)、⑪.七回忌(阿閦)、⑫.十三回忌(大日)、⑬.三十三回忌(虚空蔵)の十三仏事にわりあてられた仏・菩薩をいう。・・

最初の十仏は、閻魔王など十王の本地仏を、初七日(不動)から三回忌(阿弥陀)までに当て、この十仏に七回忌 阿閦、十三回忌 大日、三十三回忌 虚空蔵を加えたのが十三仏。

十三仏の最上段は、通常⑬.虚空蔵菩薩(三十三回忌)の種子「タラーク」が刻まれている。(○内番号は、十三仏の順序)

|

||

| ⑩.阿弥陀如来(三回忌) | ⑪.阿閦如来(七回忌) | ⑫.大日如来(十三回忌) |

| (キリーク) | (ウーン) | (不明) |

十二仏部 一段目

|

||

| ⑨.勢至菩薩(一周忌) | ⑧.観音菩薩(百ヶ日) | ⑦.薬師如来(七七日) |

| (サク) | (サ) | (バイ) |

十二仏部 二段目

|

||

| ④.普賢菩薩(四七日) | ⑤.地蔵菩薩(五七日) | ⑥.弥勒菩薩(六七日) |

| (アン) | (イ) | (ユ) |

十二仏部 三段目

|

||

| ③.文殊菩薩(三七日) | ②.釈迦如来(二七日) | ①.不動明王(初七日) |

| (マン) | (バク) | (カーン) |

十二仏部 四段目

十三仏の順序は、最下段右側(不動明王:初七日)を基点として右から左へ、右上に上がり左へと千鳥式に十二仏(大日:十三回忌)まで上がる。

身部下方の刻銘

十三仏種子の下、中央に「前机・三具足」、その左右に「永正三年(1506)、丙刁(寅)」、「十一月廿三日」、下方中央に「逆修一結衆」、向って右

から「七郎四郎、よ口口口、七郎太郎、三郎太郎、口郎太郎」、「六郎三郎、ひこ太郎、五郎二郎」、「道祐、道明、妙本」の交名を刻む。

交名は、法名三名、俗名八名からなる一結衆で、生前に自分のため死後の法要を営む「逆修供養」として造立された。

|

|

|

| 刻銘:「十一月廿三日」 | 刻銘:「永正三年(1506)、丙刁(寅)」 |

本板碑は「十一月二十三日」に造立されており、勢至の有縁日である二十三日(三夜待)、とりわけ十一月二十三日(霜月三夜)が最も多い「月待行事」と関連した月待

板碑と想像できる。月待は、十六夜・十九夜・二十三夜などの日に月の出を待ちながら飲食をともにし、月を拝む行事で、月天を祝って延命長寿、無事息災を願った.。・・

月待の最盛期は室町時代の「文明期」で、十三仏月待板碑としては、勝林寺十三仏種子月待板碑(文明三年 1471年)や報恩寺十三仏種子月待板碑(大永二年 1522年)がある。

前机(まえつくえ)と三具足(みつぐそく)

前机の上に、右から燭台・香炉・花瓶の三具足が配されている。

|

|

|

| 刻銘:「逆修一結衆」 | 十二仏部が三列四段の板碑には、源光寺十三仏種子板碑がある。 |

法光寺(ほうこうじ)本堂

本尊は、阿弥陀如来。もとは天台宗で、永禄六年(1563)弘覚和尚の代に真言宗となった。

法光寺(ほうこうじ)(真言宗智山派)

延暦十年(791)坂上田村麻呂により創建され、開山は宥覚上人といわれている。

*大宮駅からニューシャトルに乗車、「丸山駅」下車 東北方向へ徒歩 約15分。尚、「丸山駅」には、レンタサイクルがあり、利用できる。

(撮影:平成25年3月10日)