@kR_Đi˝ń´ńśńśáj\OdÎiŢǧ÷äs˝őj

@ \OdÎÍÉhĚÎĺH äsłi˘ĚäŤŕĆjĚěiĹAĄ´säiWCöjĚćĆ`Śé

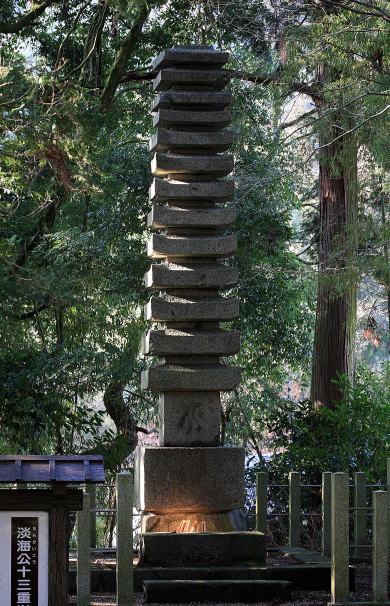

kR_Đ\OdÎidvüpiAqăăú imZN 1298NAÔźâAł ń450Cm)

|

|

|

| gAÖŕÉŕEl§Ěíqđň¤¤čˇéi^[NFóśj | ||

|

||

| \OdÎÍWCöiĄ´säjĚćĆ`Śé | gAÖŕÉŕEl§Ěíqđň¤¤čˇéiE[F˘ź¸j |

@

@

îbńĘÉuimZNi1298jčúOAŠiZŞčOvuĺHäsłvĚÁŞ é

íÉĚl\ŞčÉöŢZŞčOƢ¤˘íÉMÂĚOŞA˘§ľ˝BäsłÍAÉhÎĺHĚęl

|

|

|

| gAÖŕÉŕEl§Ěíqđň¤¤čˇéiANFsóŹAj | ||

|

||

| gAÖŕÉŕEl§Ěíqđň¤¤čˇéiL[NF˘íÉj | wĘŠçŠéĆA\OdÎÍŠČčjšľÄ˘é |

ewĚŽŞÍA ÉędĚŘ^đÂéBŹ˝ÍAqăăúĚlŽđć`ŚÄ˘é

ŢÇđĘoXukR_ĐoXâvşÔAoXâŠç¤ĚKiđşčÄkR_ĐÉsšĚKiđ~čŤÁ˝É\OdÎÖĚűüÄધÁĢé

@kR_ĐźĺÎ_ĚăÉ éqăúĚíčÓ§

kR_ĐíčÓΧiqăú śiON 1266NAÔźâAł 150Cm 79Cm sŤ 37Cm)

|

|

|

| ĄŮ˝ÔŔĚăÉĄŮ@ŔAD`őwđÂčAEč {łŘóEśč InóĚíčÓđęÎŤčoˇ | ||

őwĘśEÉuśiONi1266jŞŞúň˘§vuĺŠiłĺHĄä´vĚÁŞ é

ÂĘŕiM\ji]ËăAÔźâAł 64.5Cm)

íčÓΧćčkR_ФĚÎ_ăÉ é

![]() @kR_ĐźűĚΧĆÂč@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@kR_ĐźűĚΧĆÂč@@@@@@@@@@@@@@@@@@![]() @@@@@@@

@@@@@@@![]() @ΧĆÎ-ÚI

@ΧĆÎ-ÚI

ąąÍA ˝őyĚźĺŐnA˘ć螥łNÜĹļżüčđÖś˝EnĹ Á˝

p§ĘßÉćčyÍkR_ĐĆČčulÖ§vŕđŠę˝

| wIN |

ßSu÷äwvćčAŢÇđĘoX kR_ĐsŤćÔAukR_ĐoXâvşÔBkR_ĐO̟̚đźűüsĆźĺĚyčăÉŔułęĢé

iBeF˝Ź19N520úA˝Ź21N25új